立体視ゲーム中に「Alt+F1」キーを押すとゲーム画面が立体イメージでキャプチャされます。場所は「C:\NVSTEREO.IMG」で拡張子「jps」の付いたファイルがそうです。jpsファイルを立体眼鏡で見るためのビューワーが「ステレオビューワー」です。起動するにはjpsファイルをダブルクリックするか、画面のプロパティからステレオプロパティを呼び出しステレオビューワーボタンを押します。

立体写真(ステレオグラム)はポリゴンゲームからだけでなく、自分でも作ることができます。jpsファイルは2枚の交差法画像を横に並べてjpgフォーマットで保存しただけの物です。交差法ですから左が右目用の写真です。試しにjpsファイルの拡張子をjpgに書き換えてみるとペイント(mspaint.exe)やフォトショップなどで見ることができます。

交差法の写真とは、右目の位置から見た画像を左に、左目の位置から見た画像を右に配置して保存し、再生はより目を使って右の目で左の絵を、左の目で右の絵を見る方法です。ですから、カメラを使って交差法の写真を作るには、同じ物を水平方向に異なる二カ所から撮影すればいいだけのことです。

景色や静物など動かないものを立体写真にする方法で、カメラ一台で可能です。対象物をできるだけ真ん中にとらえて写真を撮ります。次に一歩左に寄り、カメラの高さを変えないように注意して、再度対象物を真ん中にとらえて写真を撮ります。このとき、先に取った写真と「位置は違うが同じ構図」になるように気をつけて撮ります。撮った写真をフォトショップなどで加工します。

|

|

デジカメ1台だけで撮ったステレオグラム

|

人物など、動くものが被写体の時はカメラを二台用意します。一番廉価な方法は「レンズ付きカメラ」いわゆる使い捨てカメラを二台使うことです。ガムテープなどで使い捨てカメラを横に繋ぎます。撮影は左右のシャッターボタンを同時に押すだけです。より速いものを狙うには左右のボタンができるだけ同時に押されることが重要ですが、人物を撮る程度であればそれほど気にする必要はありません。

フラッシュ使用が必要な場面では「光源の位置」に注意が必要です。 フラッシュが一つだけなら問題はないのですが、使い捨てカメラ二台を使う場合、それぞれにフラッシュが付いています。同時に発光した場合は問題ありませんがそういう場面はまれで、たいてい時間差があります。そうすると、右のシャッターが開いているときに右のフラッシュが、左のシャッターが開いているときに左のフラッシュが発光することになり、結果として右目と左目では光源の位置が異なる写真が撮られることになるのです。左右の画像で光源の位置が異なると立体感に違和感が生じ、あまり奥行きを感じない、おかしな絵になってしまいます。こればかりは使い捨てカメラ二台連結の簡易方式ではどうにもなりません。がんばって同時押しを心がけます。(改造が得意な人なら、カメラのフラッシュ部分を引き出して同じ場所に移すこともできますが、スタンガン並の高圧部分ですのであくまで自己の責任で行ってください)

撮った写真はフォトショップなどで加工します。

|

|

レンズ付きカメラ二台連結で撮ったステレオグラム

|

半透明なレイヤーを使えるソフトが必要です。ここではフォトショップ6.0を使います。何らかの形で撮った写真をパソコンに取り込みます。この時付けるファイル名には左右の区別が付きやすいように、右の位置から撮った写真には末尾にRを、左の位置から撮った写真には末尾にLを付けましょう。そして、左右二枚の画像をフォトショップで開きます。そして、Rのついた画像を左に、Lの付いた画像を右に置き適度な大きさにして並べて、交差法で立体視してみます。このとき左右を間違えていると立体感が得られません。

|

|

間違えた配置。左右が逆のため、立体視すると立体感に乏しい

|

次にLの付いた画像を「選択範囲−すべてを選択」してからコピーし、Rの画像にペーストすると新たなレイヤーに貼り付けられます。L画像の乗ったレイヤーの不透明度を下げると下のR画像が見えるようになるので、「高さ」と「傾き」を下の画像に合わせます。地平線などを合わせるようにすると比較的楽です。そして左右方向の調整は一番手前の物体が重なるようにすると、立体眼鏡で表示させたときに奥の物体が画面の奥に表示されるようになります。

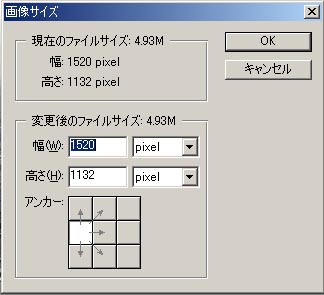

ここで、トリミングをします。R画像L画像がずれているのでどちらも縁が出ないように切り取ります。できれば縦横の比率が4対3のブラウン管(NTSC)サイズだと後々楽です。この段階で画像のサイズがモニタ解像度を超えていなければ、後の解像度変更は不要です。レイヤーの透明度を元に戻したのち画像サイズを変更します。幅をpixelで表示させ、その値を二倍にします。アンカーは左にチェック。こうすればR画像が左に配置された状態で幅が倍になります。

レイヤーを選択し、移動ツールを選択してShiftキーを押しながら画像を右にドラッグしていくと水平に移動します。縁に当たったところでスナップするので離します。この段階で一度交差法で立体視してみます。ちゃんと立体感が出ているでしょうか。これで良ければ左右の色調を合わせ、レイヤーメニューから画像の統合を行って一枚の画像にして一度マスターとして保存します。このマスターをデバイス(プリンタ、モニタなど)に合わせて解像度変更するのです。 私の場合、2048(1024の倍)×768のサイズに収まるように解像度変更して別名でjpg保存し、拡張子をjpsに書き換えてできあがりです。