このページを立ち上げた時点(1999年7月)で、パソコンを使った安価な3D表示機器はTotal3Dを使うくらいしかなかったんですが、今ではnVidiaのビデオチップを使っているパソコンでは簡単に3Dを体験できるようになりました。

ハードウェアで必要なものは、nVidiaのビデオチップ(RIVA TNT/TNT2(M64/Pro)/Vanta GeForce256(DDR)/GeForce2 GTS(Pro)/ GeForce2 ULTRA GeForce2 MX(200/400)/GeForce2 Ti/GeForce3 GeForce3 Ti (200/500)/Quadro/Quadro2 GeForce4 Ti (4600/4200)/GeForce4 MX(460/440/420) FXシリーズも大丈夫です)を使ったビデオカードと、DirectX 8.0以上の稼働するWindows XP/2000ベースパソコン。そしてイーレッツの「Beautiful 3D」という液晶シャッター式眼鏡、いわゆる立体眼鏡です。現在使っているビデオチップが以上のチップであれば、あとはBeautiful 3Dを買うだけでポリゴンを使った多くのゲームが立体化できます。まずはその効果を。

立体眼鏡を使わずに見ていただくため交差法の画像を掲載します。より目で見てください。

|

|

(c)イリュージョン

|

この画像がリアルタイムで動きます。もちろん揺れます♪ もうひとつ、アクションゲームから。

|

|

(c)Electronic Arts

|

まず、使っているビデオチップを調べます。マイコンピュータ右クリック→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ→ディスプレイアダプタで確認できます。ちなみにうちのシステムは、ビデオチップがGeForce FX 5900XT(Aopen製)、マザーボードがTyan Tiger MPX (S2466N-4M)、AMD Athlon MP +1800、ENERMAX EG651P-VE FMA 550W電源というデュアルCPUシステムにWindows2000を載せています。こんな癖のあるシステムでもちゃんと動いているのでステレオドライバはかなり安定度が高い感じです。

次に必要なのがBeautiful 3D。詳細はメーカーのページで確認できますが、情報がちょっと古いみたいなのでちょっと補足です。対応チップはnVidiaの現在主力のFXシリーズに対応しており、FAQ Beautiful 3D ページにある「FXシリーズは改造版ドライバが必要」との記述は現在解消されていています。これは、nVidiaのサポートページで供給されるリファレンスビデオドライバとステレオドライバが新シリーズに合わせてリリースされていて、現在(2003/04/14)バージョンは56.64。このドライバのなかのステレオドライバがBeautiful 3Dを駆動します。

リファレンスドライバは以前はDetonatorと呼ばれていましたが、現在はForceWareと名称が変わっています。ビデオボードメーカー提供のドライバは自社カードに合わせたカスタマイズがされているので、リファレンスドライバに変更するとカスタマイズ部分が使えなくなったり、性能が変化します。カノープスのように徹底的にドライバをチューンするメーカーだとリファレンスにすることにより若干の速度ダウンなどもあるようです。それを嫌う場合は、デュアルブートとして3Dゲーム専用の環境を整えるのも手です。そうすれば、ゲームをするために立ち上げ直しをするというデメリットと引き替えに、ゲームのインストール/アンインストールの繰り返しによるOS環境の悪化や、ゲームでしか使わないようなドライバ(DaemonTools、ステレオドライバーetc)をメインの環境から分離できます。もっとも、一番いいのはゲーム専用のパソコンを用意することですが(笑)

次はBeautiful 3Dの接続です。液晶シャッターはその名の通り目を覆うシャッターで、画面の描画に合わせて右目と左目を交互に隠します。画面に右目の位置から見たときの絵を描画したら右のシャッターが開き、左目向けの絵を描画したら左のシャッターを開くことによって右目に右から見た絵を、左目には左から見た絵を見せています。当然、画面の描画のタイミングに液晶シャッターを合わせる必要がありますが、その信号をVGAの出力から取っています。付属の二股のコネクタをモニタとビデオカードの間に割り込ませて液晶シャッター眼鏡のコネクタを接続すればオーケー。これだけで動く場合はいいのですが、電源をVGAコネクタから取るためビデオボードによっては必要な電力が得られない場合があります。その場合はこれまた付属の電源供給用のコネクタをさらに挟み込み、そのコネクタから出ているPS2コネクタをマウスと本体の間に割り込ませて電力を供給します。最大二つのコネクタがモニタとビデオカード出力との間に入るため、状況によってはゴーストが出ますが、ケミカル(Setten No.1等)でだいぶ軽減するようです。

ハードの次は、ビデオドライバとステレオドライバのインストール。どちらのドライバも最新のものがnVidiaのサポートページから提供されています。ドライバダウンロードページにある3つの選択ボックスの左から順番に選んでいきます。まずステレオドライバをダウンロードしますが、たとえば私の環境であれば「Consumer 3D Stereo→All Graphics Cards→Windows XP/2000」と選び「GO」ボタンを押すとダウンロードページに飛びます。このとき、ドライバのバージョンに気をつけてください。なぜなら、このあと入手するビデオドライバ「ForceWare」とバージョンが合っていないとステレオ動作しないからです。

さらにビデオドライバ「ForceWare」の入手です。上記のステレオドライバダウンロードページの真ん中当たりに同バージョンのビデオドライバダウンロードへのリンクがありますので、このリンク先ページからダウンロードします。英語版と国際版(日本語対応)の2種類があり、「International」の下の行のリンクから日本語対応のドライバがダウンロードできます。ドライバダウンロードページの「Graphics Driver→GeForce and TNT2→Windows XP/2000」からは最新ドライバがダウンロードできますが、ステレオドライバはビデオドライバよりも遅れてリリースされるため、最新ドライバがリリースされて間もないとステレオドライバとバージョンが合いません。

無事ドライバを入手できたら、インストールします。最初に現在使っているビデオドライバのアンインストール(要再起動)。そして、ビデオドライバをインストールするとまた再起動。そしてビデオドライバをインストールしてまた再起動です(とかく、ハードの増設は再起動が必要になります)。

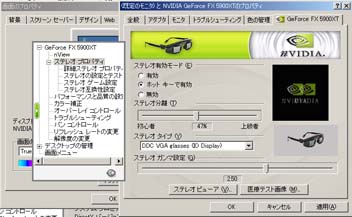

最初はステレオ動作しない設定になっています。画面のプロパティ→設定→詳細→Ge

Force XXXXXX(チップ名)で左のポップアップメニューに「ステレオプロパティ」の項目があります。ステレオ動作させるかどうかを「ステレオ有効モード」のラジオボタンで設定します(右図)。立体眼鏡を掛け、下にある「医療テスト画像」ボタンを押します。中にあるランダムノイズ風の絵の一部が浮き上がって見えれば成功です。もし、駄目な場合は

最初はステレオ動作しない設定になっています。画面のプロパティ→設定→詳細→Ge

Force XXXXXX(チップ名)で左のポップアップメニューに「ステレオプロパティ」の項目があります。ステレオ動作させるかどうかを「ステレオ有効モード」のラジオボタンで設定します(右図)。立体眼鏡を掛け、下にある「医療テスト画像」ボタンを押します。中にあるランダムノイズ風の絵の一部が浮き上がって見えれば成功です。もし、駄目な場合は

・Beautiful 3Dの接続を確かめる。もし、PS2ポートから電源を取っていない場合は取ってみる

・ビデオドライバ(ForceWare)とステレオドライバのバージョンが一致しているか確認する

これでゲームが立体で表示できるようになったのですが、液晶シャッターを使う方式(フリップ方式)は画面に右目用の絵と左目用の絵を交互に表示するため、片目に対するリフレッシュレートが半分になってしまいます。このため、リフレッシュレートが100Hzでも実質50Hzとなりちらつきを感じる場合があります。それで、できるだけリフレッシュレートを高くしたいのですが、どれだけ高くできるかはモニタとビデオカード、そして液晶シャッターの限界で決まるため、実際にやってみないと分からないのが現状です。Force Wareのステレオプロパティには「ステレオの設定とテスト」という項目があり、ここに各解像度に対するステレオリフレッシュレートを設定するスライダがあります。まず、画面サイズを手持ちのモニタのサイズに合わせます。それからビット深度(16 bpp/32 bpp)×解像度(横 yyy ×縦xxx pixel)に対するステレオリフレッシュレートを設定していきますが、組み合わせが膨大な上に設定したレートで動くかどうかを試さなくてはなりません。そのためのツールが付属しています。右下の「テストアプリ起動」ボタンを押すとポリゴンを使ったテストアプリが起動され、正しく設定されていれば立体表示されます。このアプリ上でステレオリフレッシュレートを変更、再設定することができます。また、ビット深度、解像度の変更もできるため、リフレッシュレートを設定したら解像度を変更して次のリフレッシュレートを設定してゆけば確かめながらすべての解像度に対して設定できます。使えるキーは「H」を押すことによりヘルプ画面に表示されます。

これで、ポリゴンを使ったゲームが立体化できるようになりました。立体化できるゲームはDirect3DのAPIを使ったゲームですが、どのゲームでも単一視点からの絵を表示する前提で作ってありますから、ステレオ視点になるとレーザーサイト(照準)が二重に見えたり、前後関係がおかしく見えたりすることもあります。また、うまく立体表示できた場合でも若干の調整が必要です。

ゲームを立ち上げ、オープニング画面で極端な二重表示になる場合、Ctrl+Tで一度立体視をOFFにして実際にキャラクタを操作する画面まで進んでから、もう一度Ctrl+Tを押して立体ONにします。この時点で一番遠い物体を見つけ立体感が乏しいと思ったらCtrl+F4(ファンクションボタンの4)を押して強くし、逆に強すぎて見づらいと思ったらCtrl+F3を押して弱めます。近い物体に注目して画面から飛び出した状態が極端な場合はCtrl+F5で押し戻し、逆の操作をしたければCtrl+F6で引っ張り出します。画面の明るさはCtrl+Gで明るく、Alt+Gで暗くできます。そのほか、手前表示の物体を奥まらせるCtrl+F10と手前にするCtrl+F9。これは奥まらせすぎると手前の物体が平面になってしまいます。設定の保存はCtrl+F7で、次回から次回プレイ時に保存した状態が再現されます。いじりすぎておかしくなったらAlt+F7を押してクリアします。また、Alt+F1は立体イメージでのキャプチャーです。冒頭のゲーム画面はこの機能を使いました。

いつのバージョンからの機能なのか、いまの今まで全然知りませんでしたが、オンスクリーンディスプレイ(OSD)が使えます。 通常ステレオの設定は手探りとなるのですが、OSDの機能を使うと、3D空間のオブジェクトの位置(Zバッファの位置)がグラフ状に表示されます。OSDを使うためにはレジストリをいじる必要があります。詳しくはnVidiaのページを参考にしてください。次に述べる3Dプロファイルエディタを使うとレジストリエディタを使わなくともOSD使用フラグを立てることが出来ます。

通常ステレオの設定は手探りとなるのですが、OSDの機能を使うと、3D空間のオブジェクトの位置(Zバッファの位置)がグラフ状に表示されます。OSDを使うためにはレジストリをいじる必要があります。詳しくはnVidiaのページを参考にしてください。次に述べる3Dプロファイルエディタを使うとレジストリエディタを使わなくともOSD使用フラグを立てることが出来ます。

ぐりふぃんさんのHPで知った便利なツールです。通常、編集不可能なステレオプロファイルを編集できます。まだ使い慣れていないので、詳細は後日。

18禁ですと、イリュージョンの作品はほとんどが立体視できますがその中でも特に

ここに挙げたほかにも、たくさんのゲームが立体視でき、臨場感あふれるプレイができます。また、ゆめりあベンチ、ふりふりみゅーみゅーなどのポリゴンベンチも立体視できるので、Beautiful 3Dを買ってとりあえず立体視したいっ!て方はダウンロードしてみてください。

![]() PLAY3DPCを使用してらっしゃる「ぐりふぃん」さんのブログです。3Dゲーム評価やnVidiaドライバの調整などの記事があります。3Dステレオプロファイルエディタの存在もこちらで知りました。

PLAY3DPCを使用してらっしゃる「ぐりふぃん」さんのブログです。3Dゲーム評価やnVidiaドライバの調整などの記事があります。3Dステレオプロファイルエディタの存在もこちらで知りました。